La manera en cómo invertimos nuestro tiempo es parte de la magia que nos hace, afortunadamente, a todos distintos. Intentar comprender el presente requiere conocer y entender el pasado. Ergo invertir parte de nuestro tiempo en estudiar la historia para poder reflexionar sobre el presente y el futuro inmediato debería de ser una asignatura obligatoria de todos. En síntesi, ¡deberíamos de filosofar más!

El gran Eduardo Galeano, en su bello y desgarrador libro “Las venas abiertas de América Latina”, manuscribe una nota de una revista de Madrid de finales de 1969 que, por si sola, ¡explica tantos siglos! A continuación adjunto una parte de un capítulo del libro de Galeano que pone en contexto la nota que quiero compartir, la cuál resaltaré en azul:

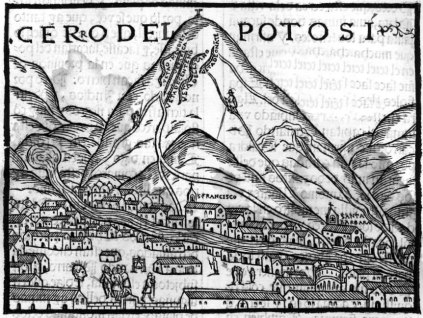

España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche

Entre 1545 y 1558 se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí, en la actual Bolivia, y las de Zacatecas y Guanajuato en México; el proceso de amalgama con mercurio, que hizo posible la explotación de plata de ley más baja, empezó a aplicarse en ese mismo período. El «rush» de la plata eclipsó rápidamente a la minería de oro. A mediados del siglo XVIII la plata abarcaba más del 99 por ciento de las exportaciones minerales de la América hispánica.

América era por entonces, una vasta bocamina centrada, sobre todo, en Potosí. Algunos escritores bolivianos, inflamados de excesivo entusiasmo, afirman que en tres siglos España recibió suficiente metal de Potosí como para tender un puente de plata desde la cumbre del cerro hasta la puerta del palacio real al otro lado del océano. La imagen es sin duda, obra de fantasía, pero de cualquier manera alude a una realidad que, en efecto, parece inventada: el flujo de la plata alcanzó dimensiones gigantescas. La cuantiosa exportación clandestina de plata americana, que se evadía de contrabando rumbo a Filipinas, a la China y a la propia España, no figura en los cálculos de Earl J. Hamilton, quien a partir de los datos obtenidos en la Casa de Contratación ofrece, de todos modos, en su conocida obra sobre el tema cifras asombrosas. Entre 1503 y 1660, llegaron al puerto de Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. La plata transportada a España en poco más de un siglo y medio, excedía tres veces el total de las reservas europeas. y esas cifras, cortas, no incluyen contrabando.

Los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales estimularon el desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posible. Ni siquiera los efectos de la conquista de los tesoros persas que Alejandro Magno volcó sobre el mundo helénico podrían compararse con la magnitud de esta formidable contribución de América al progreso ajeno. No al de España, por cierto, aunque a España pertenecían las fuentes de plata americana. Como se decía en el siglo XVII, «España es como la boca que recibe los alimentos, los mastica, los tritura, para enviarlos enseguida a los demás órganos, y retiene de ellos por su parte, más que un gusto fugitivo o las partículas que por casualidad se agarran a sus dientes». Los españoles tenían la vaca, pero eran otros quienes bebían la leche. Los acreedores del reino, en su mayoría extranjeros, vaciaban sistemáticamente las arcas de la Casa de Contratación de Sevilla, destinada a guardar bajo tres llaves, y en tres manos distintas, los tesoros de América.

La Corona estaba hipotecada. Cedía por adelantado casi todos los cargamentos de plata a los banqueros alemanes, genoveses, flamencos y españoles. También los impuestos recaudados dentro de España corrían, en gran medida, esta suerte: en 1543, un 65 por ciento del total de las rentas reales se destinaba al pago de las anualidades de los títulos de deuda. Solo en mínima medida la plata americana se incorporaba a la economía española; aunque quedara formalmente registrada en Sevilla, iba a parar a manos de los Függer, poderosos banqueros que habían adelantado al Papa los fondos necesarios para terminar la catedral de San Pedro, y de otros grandes prestamistas de la época, al estilo de los Wesler, los Shertz o los Grimaldi. La plata se destinaba también al pago de exportaciones de mercaderías no españolas con destino al Nuevo Mundo.

Aquel imperio rico tenía una metrópoli pobre, aunque en ella la ilusión de la prosperidad levantara burbujas cada vez más hinchadas: la Corona abría por todas partes frentes de guerra mientras la aristocracia se consagraba al despilfarro y se multiplicaba, en suelo español, los curas y los guerreros, los nobles y los mendigos, al mismo ritmo frenético en que crecían los precios de las cosas y las tasa de interés del dinero. La industria moría al nacer en aquel reino de los vastos latifundios estériles, y la enferma economía española no podía resistir el brusco impacto del alza de demandas de alimentos y mercancías que era la inevitable consecuencia de la expansión colonial. El gran aumento de los gastos públicos y la asfixiante presión de las necesidades de consumo en las posesiones de ultramar agudizaban al déficit comercial y desataban, al galope, la inflación. Colbert escribía «Cuanto más comercio con los españoles tiene un estado, más plata tiene». Había una aguda lucha europea por la conquista del mercado español que implicaba el mercado y la plata de América. Un memorial francés de fines del siglo XVII nos permite saber que España solo dominaba, por entonces el cinco por ciento del comercio de «sus» posesiones coloniales de más allá del océano, pese al espejismo jurídico del monopolio: crecía de una tercera parte del total estaba en manos de holandeses y flamencos, una cuarta parte pertenecía a los franceses, los genoveses controlaban más del veinte por ciento, los ingleses el diez y los alemanes algo menos. América era un negocio europeo.

Carlos V, heredero de los Césares en el Sacro Imperio por elección comprada, solo había pasado en España dieciséis de los cuarenta años de su reinado. Aquel monarca de mentón prominente y mirada de idiota, que había ascendido al trono sin conocer una sola palabra del idioma castellano, gobernaba rodeado por un séquito de flamencos rapaces a los que se extendía salvoconductos para sacar de España mulas y caballo cargados de oro y joyas y a los que también recompensaba otorgándoles obispados y arzobispados, títulos burocráticos y hasta la primera licencia para conducir esclavos negros a las colonias americanas. Lanzado a la persecución del demonio por toda Europa, Carlos V extenuaba el tesoro de América en sus guerras religiosas. La dinastía de los Habsburgo no se agotó con su suerte; España habría de parecer el reinado de los Austria durante casi dos siglos. El gran adalid de la Contrarreforma fue su hijo Felipe II. Desde su gigantesco palacio-monasterio del Escorial, en las faldas del Gualderrama, Felipe II puso en funcionamiento, a escala universal, la terrible maquinaria de la Inquisición, y abatió sus ejércitos sobre los centros de la herejía. El calvinismo había hecho presa a Holanda, Inglaterra y Francia, y los turcos encarnaban el peligro del retorno de la religión de Alá. El salvacionismo costaba caro: los pocos objetos de oro y plata, maravillas del arte americano, que no llegaban ya fundidos desde México y el Perú, eran rápidamente arrancados de la Casa de Contratación de Sevilla y arrojados a las bocas de los hornos.

Ardían también los herejes o los sospechosos de herejía, achicharrados por las llamas purificadoras de la Inquisición; Torquemada incendiaba los libros y el rabo del diablo asomaba por todos los rincones: la guerra contra el protestantismo era además la guerra contra el capitalismo ascendente en Europa. «La perpetuación de la cruzada –dice Elliott- entrañaba la perpetuación de la arcaica organización social de una nación de cruzados». Los metales de América, delirio y ruina de España, proporcionaban medios para pelear contra las nacientes fuerzas de la economía moderna. Ya Carlos V había aplastado a la burguesía castellana en la guerra de los comuneros, que se había convertido en una revolución social contra la nobleza, sus propiedades y sus privilegios. El levantamiento fue derrotado a partir de la traición de la ciudad de Burgos, que sería la capital del general Francisco Franco cuatro siglos más tarde; extinguidos los últimos fuegos rebeldes, Carlos V regresó a España acompañado de cuatro mil soldados alemanes. Simultáneamente también fue ahogada en sangre la muy radical insurrección de los tejedores, hilanderos y artesanos que habían tomado el poder en la ciudad de Valencia y lo habían extendido por toda la comarca.

La defensa de la fe católica resultaba una máscara para la lucha contra la historia. La expulsión de los judíos –españoles de religión judía- había privado a España, en tiempos de los Reyes Católicos, de muchos artesanos hábiles y de capitales imprescindibles. Se consideraba no tan importante la expulsión de los árabes –españoles, en realidad, de religión musulmana- aunque en 1609 nada menos que 275 mil fueron arriados a la frontera y ello tuvo desastrosos efectos sobre la economía valenciana, y los fértiles campos del sur del Ebro, en Aragón, quedaron arruinados. Anteriormente, Felipe II había echado, por motivos religiosos a millares de artesanos flamencos convictos o sospechosos de protestantismo: Inglaterra los acogió en su suelo, y allí dieron un importante impulso a las manufacturas británicas.

Como se ve, las distancias enormes y las comunicaciones difíciles no eran los principales obstáculos que se oponían al progreso industrial de España. Los capitalistas españoles se convertían en rentistas, a través de la compra de los títulos de deuda de la Corona, y no invertían sus capitales en el desarrollo industrial. El excedente económico deriva hacia cauces improductivos: los viejos ricos, señores de horca y cuchillo, dueños de la tierra y de los títulos de nobleza, levantaban palacios y acumulaban joyas; los nuevos ricos, especuladores y mercaderes, compraban tierras y títulos de nobleza. Ni unos ni otros pagaban prácticamente impuestos, ni podían ser encarcelados por deudas. Quien se dedicara a una actividad industrial perdía automáticamente su carta de hidalguía.

Sucesivos tratados comerciales, firmados a partir de las derrotas militares de los españoles en Europa, otorgaron concesiones que estimularon el tráfico marítimo entre el puerto de Cádiz, que desplazó a Sevilla, y los puertos franceses, ingleses, holandeses y hanseáticos. Cada año entre ochocientas y mil naves descargaban en España los productos industrializados por otros. Se llevaban la plata de América y la lana española, que marcaba rumbo a los telares extranjeros de donde sería devuelta ya tejida por la industria europea en expansión. Los monopolistas de Cádiz se limitaban a remarcar los productos industriales extranjeros que expedían al Nuevo Mundo: si las manufacturas españolas no podían siquiera atender al mercado interno, ¿cómo iban a satisfacer las necesidades de las colonias?

Los encajes de Lille y Arraz, las telas holandesas, los tapices de Bruselas y los brocados de Florencia, los cristales de Venecia, las armas de Milán y los vinos y lienzos de Francia inundaban el mercado español, a expensas de la producción local, para satisfacer el ansia de ostentación y las exigencias de consumo de los ricos parásitos cada vez más numerosos y poderosos en un país cada vez más pobre. La industria moría en el huevo, y los Habsburgo hicieron todo lo posible para acelerar su extinción. A mediados del siglo XVI se había llegado al colmo de autorizar la importación de tejidos extranjeros al mismo tiempo que se prohibía toda exportación de paños castellanos que no fueran de América. Por el contrario, como ha hecho notar Ramos, muy distintas eran las orientaciones de Enrique VIII o Isabel I en Inglaterra, cuando prohibían en esta ascendente nación la salida del oro y la plata, monopolizaban las letras de cambio, impedían la extracción de lana y arrojaban de los puertos británicos a los mercaderes de la Liga Hanseática del Mar del Norte. Mientras tanto, las repúblicas italianas protegían el comercio exterior y su industria mediante aranceles, privilegios y prohibiciones rigurosas; los artífices no podían expatriarse bajo pena de muerte.

La ruina lo abarcaba todo. De los 16 mil telares que quedaban en Sevilla en 1558, a la muerte de Carlos V, solo restaban cuatrocientos cuando murió Felipe II, cuarenta años después. Los siete millones de ovejas de la ganadería andaluza se redujeron a dos millones. Cervantes retrató en Don Quijote de la Mancha –novela de gran circulación en América- la sociedad de su época. Un decreto de mediados del siglo XVI hacía imposible la importación de libros extranjeros e impedían a los estudiantes cursar estudios fuera de España; los estudiantes de Salamanca se redujeron a la mitad en pocas décadas; había nueve mil conventos y el clero se multiplicaba casi tan intensamente como la nobleza de capa y espada; 160 mil extranjeros acaparaban el comercio exterior y los derroches de la aristocracia condenaban a España a la impotencia económica. Hacia 1630, poco más de un centenar y medio de duques, marqueses, condes y vizcondes recogían cinco millones de ducados de renta anual, que alimentaban copiosamente el brillo de sus títulos rimbombantes. El duque de Medinaceli tenía setecientos criados y eran trescientos los sirvientes del gran duque de Osuna, quien, para burlarse del zar de Rusia, los vestía con tapados de pieles. (NOTA)

La especie no se ha extinguido. Abro una revista de Madrid de fines de 1969, leo: ha muerto doña Teresa Bertrán de Lis y Pidal Garouski y Chico de Guzmán, duquesa de Albuquerque y marquesa de los Alcañices y de los Balbases, y la llora el viudo duque de Albuquerque, don Beltrán Alonso Osorio y Díez de Rivera Martos y Figueroa, marquéz de Alcañices, de los Balbeses, de Caderita, de Cuellar, de Cullera, de Montaos, conde de Fuensaldaña, de Grajal, de Huelma, de Ledesma, de la Torre, de Villanueva de Cañedo, de Villahumbrosa, tres veces Grande de España.

El siglo XVIII fue la época del pícaro, el hambre y las epidemias. Era infinita la cantidad de mendigos españoles, pero ello no impedía que también los mendigos extranjeros afluyeran desde todos los rincones de Europa. Hacia 1700 España contaba ya con 625 mil hidalgos, señores de la guerra, aunque el país se vaciaba: su población se había reducido a la mitad de siglo en algo más de dos siglos, y era equivalente a la de la Inglaterra, que en el mismo período la había duplicado. 1700 señala el fin del régimen de los Habsburgo. La bancarrota era total. Desocupación crónica, grandes latifundios baldíos, moneda caótica, industria arruinada, guerras perdidas y tesoros vacíos, la autoridad central desconocida en las provincias: la España que afrontó Felipe V estaba «poco menos difunta que su amo muerto».

Los Borbones dieron a la nación una apariencia más moderna, pero a fines del siglo XVIII el clero español tenía nada menos que doscientos mil miembros y el resto de la población improductiva no detenía su aplastante desarrollo a expensas del subdesarrollo del país. Por entonces, había aún en España más de diez mil pueblos y ciudades sujetos a la jurisdicción señorial de la nobleza y, por lo tanto, fuera del control directo del rey. Los latifundios y la institución del mayorazgo seguían intactos. Continuaban en pie el oscurantismo. No había sido superada la época de Felipe IV: en sus tiempos, una junta de teólogos se reunió para examinar el proyecto de construcción de un canal entre Manzanares y el Tajo y terminó declarando que si Dios hubiese querido que los ríos fuesen navegables, Él mismo los hubiese hecho así.

gràcies una altra vegada per una informació tan rica, veraç i necessària.

M'agradaM'agrada